Alles dreht sich um den Zweifel. Immer. Wann ist etwas gut? Was ist gut? „Du setzt zehn Leute vor dasselbe Motiv und bekommst zehn verschiedene Bilder“, sagt Andreas Lensing. „Malen lernen ist Sehen lernen“, sagt er auch und fügt an: „Es geht um das Sehen im eigenen Kontext.“

Lensing ist 47. Beruf: Briefträger. Wann ist einer ein Künstler? Wer, bitte, soll das beantworten? „Wenn Sie mich und meine Bilder vorstellen, dann stelle ich mich ja auch der Kritik“, sagt Lensing und irgendwie spürt man einen Hauch Unwohlsein. Das Wort „Freizeitkünstler“ fällt. Lensing benutzt es. Manche Begriffe eröffnen eine unnütze Hierarchie, denke ich. Sie sind wie Stempel. Dann gehen wir ins Haus …

Foto: Rüdiger Dehnen

Das Sehen ergründen

Jetzt sprechen die Bilder. Alle erzählen sie die Geschichte, von einem, der auszog, das Sehen zu ergründen. „Es gibt Bilder, die mir nicht so viel bedeuten“, sagt Lensing. Und dann sind da die Bilder, bei denen alles passt – Bilder in denen Struktur und Farbe, Linien und Flächen kommunizieren: stimmige Bilder.

Lensing hat – siehe oben – Briefträger gelernt. Zwisdchendrin ein Ausflug ins Studium: Soziale Arbeit. Am Ende doch zurück ins Postsalische. „Vielleicht hatte es etwas mit der Sicherheit zu tun“, mutmaßt Lensing. Wieder denkt man: Tut ja nichts zur Sache. Es schließlich nicht darum, womit einer seinen Lebensunterhalt verdient – es geht um Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung mit dem gewählten Medium. Natürlich: Ernsthaftigkeit allein sagt auch nichts. Kunst ist mindestens organisierte Phantasie, ist Suche und – in seltenen Augenblicken – ein glücksgetränkter Moment der Ahnung, es einen Schritt weiter geschafft zu haben … vielleicht. Es geht um die Sekunde, in der man dem Zweifel entkommt und ihm ein Schnippchen schlägt.

Foto: Rüdiger Dehnen

Weg vom Denken

Ein Blick in Lensings Atelier zeigt: Da ist eine Wühlmaus am Werk – einer, der nicht aufgibt. Die Kunst: Eine Versuchsanordnung im Lebenslabor. Das Ziel: dem Denken entkommen. Lensing zeigt große Papierarbeiten: Tusche. „Ich wollte weg vom Denken“, sagt er und man sieht, dass sich das Nichtdenken befreiend auswirkt. Da spürt einer die Kraft der Linien – begibt sich auf ihre Fährte. Es geht um Gleichgewichte: was steckt wie im Bild? Wieder die Fragen: Was ist gut? Wann ist es gut? Manchmal ist das Denken wie ein Vorhang, der das Eigentliche verdeckt.

Gelernt hat Lensing an der Freien Kunstakademie Rhein-Ruhr. Sein Lehrer: Veit Johannes Stratmann. Ein guter Lehrer, sagt Lensing, müsse ein guter Beobachter sein – einer, der mögliche Wege öffnet. „Ich erinnere mich noch, dass ich mal an einem Bild saß und er sagte: ‚Du kannst aufhören. Mal es nicht kaputt.‘ Manchmal geht es eben darum, nur das Nötigste zu malen – zu zeichnen.“ Jedes Bild hat seine eigene Gesetzmäßigkeit. Jedes Bild: ist ein Grenzgang. Manchmal habe Stratmann zu einem Bild auch gesagt: „Diese Stelle ist ganz schön.“ Vernichtung? Nein. Impuls? Ja.

Vorlage Natur

Lensing ist viel in der Natur unterwegs. Das spürt man in seinen Arbeiten. Aber man spürt auch, dass er immer dann am besten ist, wenn die Entfernung zum Objekt sich vergrößert. Es geht nicht um den Abstand in Metern – es geht um die Befreiung vom Sujet. Manchmal wird ein Ausschnitt aus dem Konkreten zum Wegweiser ins Abstrakte.

Ein Blick zurück: „Ich habe anfangs einige Bilder gemalt, um an einem Wettbewerb teilzunehmen. Meine Bilder sind dann ziemlich zerrissen worden und von heute aus betrachtet kann ich das nachvollziehen“, sagt Lensing. Trotzdem: Was nützt alles Lob von anderen, wenn einer nicht ans eigene Bild glaubt? Und was nützt Kritik, wenn einer ins eigene Genie verliebt ist? Lensing gehört in keine der beiden Kategorien. Trotzdem ist er einer, der die Wirklichkeit auslotet und an der eigenen Übersetzung ins Bildliche arbeitet.

Die Bilder vor dem Bild. Foto: Rüdiger Dehnen

Steckdosen

Zu seinen älteren Bildern gehören einige Steckdosen. „Ich denke, ich habe damals nach dem Unwichtigen gesucht“, sagt Lensing und verbessert: „Nach dem Unscheinbaren.“ Unscheinbar ist eben nicht unwichtig. Fast denkt man an Fußball, wenn Lensing sagt, er habe Interesse an Tiefe und Raum. Es geht um die Position. Um den Standpunkt. Beides kann sich auf das Außen richten, aber gemeint ist der Standpunkt zum eigenen Tun – die Position. Längst hat sich eine Vokabel im Kunstbetrieb etabliert. Man zeigt nicht Bilder – man zeigt Positionen. Es geht um das Einkreisen. Es geht um ein Etikett, das die Kunst mit der Welt verbindet.

Position

Lensings Bilder, seine Zeichnungen, seine Art, mit einer Welt umzugehen, die er optisch zerlegt, all das verdient Beachtung. Längst, denkt man, hat Lensing einen Standpunkt gefunden: „Wenn du dich mit einem Gegenstand beschäftigst, wenn du ihn zeichnest oder malst, muss du natürlich hinschauen, aber du musst auch beobachten, was da auf deiner Leinwand oder auf dem Papier passiert.“ Wichtig ist das Gefühl für das, was Bestand hat in der eigenen Arbeit.

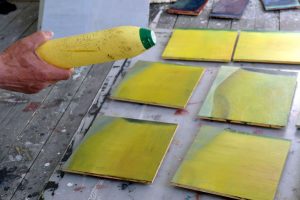

Die Flasche am Rhein

Wann wird das Gesehene zum Bild? „Ich kann das gar nicht so genau beschreiben“, sagt Lensing und zeigt eine Reihe von Studien, aus denen später das Bild wurde, auf dessen Spur er war. „Ich habe damals eine Flasche am Rhein gefunden: grün und gelb. Diese Kombination hat mich interessiert.“ Am Ende entstand eine Komposition – ein Farbdialog. Man muss die Geschichte mit der Flasche nicht kennen. Man kann sie erzählen und sich daran freuen, wie weit das Endprodukt sich vom Auslöser entfernt hat. Zum Grün und Gelb der Flasche hat sich ein Blau geschlichen – der Himmel über dem Rhein. Natürlich: Man kann genau hinsehen und entdecken, dass Lensings Bild letztlich eine Detailvergrößerung ist – ein Ausschnitt. Das Bild hängt im Wohnzimmer und gehört nicht zu denen, die man für 100 Euro mitnehmen könnte. Gut so. Schade auch. Man hätte es so gern.

Foto: Rüdiger Dehnen